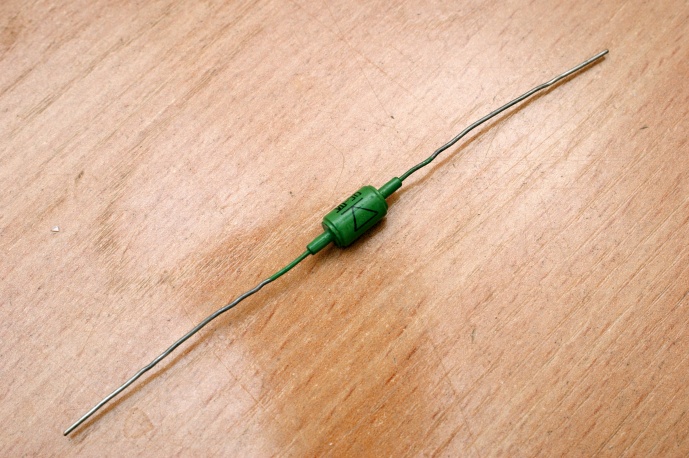

Первые отечественные выпрямительные диоды (точечные германиевые). Допускали выпрямление тока до 16 мА (ДГ-Ц8 до 25 мА), максимальное обратное напряжение 30...100 В (в поздних типах до 200 В), частотный предел 10 МГц (со снижением параметров до 150 МГц). Справочный лист на них.

История их начинается в ОКБ-498 (будущий московский завод "Старт"). В 1951 году там, под руководством А. Н. Пужая, была закончена разработка восьми типов выпрямительных германиевых детекторов ДГ-В. Чуть позже их название поменяли на ДГ-Ц1 ... ДГ-Ц8. Буква "В" у детекторов уже была задействована для видеодетекторов, и чтобы избежать путаницы выпрямительные перевели в категорию "Ц" - диоды прочие.

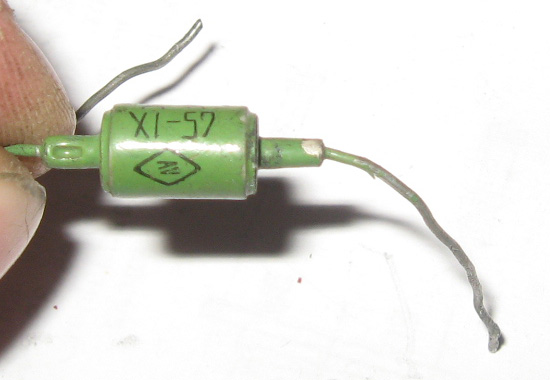

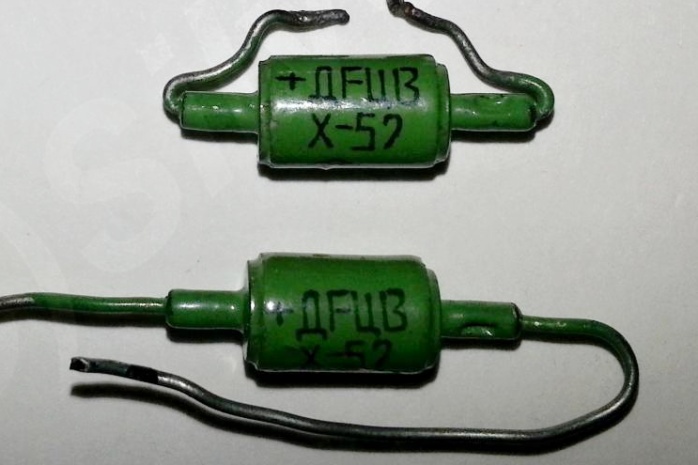

С 1952 года начат их серийный выпуск на заводе №498 (1952 год - 19140 штук, 1954 год - 700000 штук). Примерно с начала 1957 года производство перенесено на московский завод №382 МПСС (он же предприятие п/я 1531 ГКРЭ, ныне АО "Плутон"). Самые поздние образцы, известные мне, выпущены в июле 1958 года.

Небезынтересна их эволюция. Изначально, как уже указано, было восемь типов от ДГ-Ц1 до ДГ-Ц8. А вот дальше начинается разнобой...

Самый ранний известный образец следующей очереди выпущен в феврале 1953 года. При этом первые более-менее подробные описания ДГ-Ц появляются в 1955-1956 годах. В этих источниках ДГ-Ц3 куда-то пропадает, зато появляются, по одной версии ДГ-Ц9, ДГ-Ц10, ДГ-Ц15, ДГ-Ц16, ДГ-Ц17; по другой - ДГ-Ц12, ДГ-Ц13. "Одиннадцатый" и "четырнадцатый" варианты пропущены везде...

| ДГ-Ц1 | ДГ-Ц2 | ДГ-Ц4 | ДГ-Ц5 | ДГ-Ц6 | ДГ-Ц7 | ДГ-Ц8 | |

| ДГ-Ц9 | ДГ-Ц10 | ДГ-Ц12 | ДГ-Ц13 |

Технология изготовления германиевого детектора следующая. Сначала приготовляется слиток с электронным механизмом проводимости и возможно большим удельным сопротивлением р. Обычно применяется вещество со значением р от 5 ом* см и выше. Из этого слитка нарезаются маленькие кусочки 6, размерами примерно 1,5*0,5*1,5 мм. Одна из поверхностей такого кусочка покрывается тонким слоем металла, после чего он припаивается при помощи свинцово-оловянного припоя к металлическому штырьку-кристаллодержателю 5 диода. Нанесение металлического слоя производится для того, чтобы при пайке германия к металлическому штырьку были бы до минимума сведены переходные сопротивления. После припайки наружная поверхность германия шлифуется, а затем тщательно полируется до зеркального блеска. Качество полировки контролируется под микроскопом. После полировки штырек с припаянным кристаллом тщательно промывается. Затем отполированная поверхность травится в каком-нибудь химическом реактиве в течение определенного промежутка времени. Состав реактива и время травления могут быть различными. При травлении на поверхности электронного германия образуется тонкая пленка германия с дырочным механизмом проводимости.

Игла (пружинка) 4 изготовлена из вольфрамовой проволоки диаметром 0,11 мм и имеет остро заточенный конец. Площадь соприкосновения иглы с кристаллом германия составляет несколько квадратных микрон. Иногда вместо вольфрамовой проволоки употребляют проволоку из фосфористой бронзы, молибдена, платины и т. д.

После этой операции штырек с контактной пружинкой тщательно промывается и сушится, а затем производится сборка диода. На нижний фланец 2 надевается керамическая втулка 1 и вставляется верхний фланец 3. Оба фланца крепятся в патрон так, чтобы острие контактной пружинки попало на кристалл.

Диод имеет выводы 7 из гибкой проволоки, с помощью которых он может быть впаян в аппаратуру.

Несмотря на проклейку места соединения керамической втулки с металлическими фланцами и применение лакового покрытия, герметизация диода не является идеальной. Поэтому при эксплуатации диодов ДГ-Ц следовало избегать их длительного пребывания во влажной атмосфере. Для устранения этого недостатка пришлось провести ряд НИР и ОКР, в ходе которых было предложено запаивать кристаллы ДГ-Ц в стеклянную трубку. Итогом стало появление диодов Д1 и Д2.

Срок службы выпрямителей при нормальной эксплуатации составляет не менее 4000 часов; суммарный срок хранения и работы - 2 года. В течение срока службы допускается изменение величины прямого тока на 30% и обратного тока на 300% от нормативных величин.

![]()

Первый, самый "слабый" тип из семейства. Параметры хуже всех остальных, возможно что это просто отбраковка. Судите сами - пробивное напряжение у ДГ-Ц1 не нормируется вообще, утечка больше чем у других, сопротивление в открытом состоянии тоже больше...

В силу таких особенностей, область применения его была ограничена малосигнальными цепями - узлы ПЧ, каскады второго детектора, АРГ, дискриминатора и т д. в радиоприёмных устройствах.

(фото с форума "Портативного ретрорадио")![]()

![]()

Детектор на рабочее напряжение 50 В, с повышенным прямым током (4 мА при 1 В) и нормируемым пробивным напряжением (75 В).

Область применения та же, что у ДГ-Ц1 - измерительная аппаратура, каналы ПЧ в ЧМ и АМ трактах, каскады второго детектора, АРГ, дискриминатора и т д. в радиоприёмных устройствах.

(фото с форума "Портативного ретрорадио")

![]()

ДГ-Ц4 представляет собой вариант "стандартного" выпрямителя с допустимым обратным напряжением 75 Вольт. Основная область применения - каскады второго детектора и АРУ в радиоприёмных устройствах.

(фото с форума "Портативного ретрорадио")

![]()

Вариант диода на обратное напряжение 75 Вольт с уменьшенной утечкой. Основная область применения - восстановитель постоянной составляющей и каскады ограничителя в цепях ПЧ радиоприёмных устройств.

![]()

Высоковольтный диод семейства, с рабочим напряжением до 100 В. Основное его назначение - выпрямление переменного тока.

![]()

ДГ-Ц7 - самый высоковольтный (наравне с ДГ-Ц6) диод семейства, с рабочим напряжением до 100 В. При этом у него снижен ток утечки, при 100 В он не должен превышать 0,25 мА, что соответствует повышенному обратному сопротивлению в 400 кОм.

Это позволило применять его не только для выпрямления переменного тока, но и в цепях ограничителей и восстановителей постоянной составляющей.

(фото с форума "Портативного ретрорадио")

(фото Сергея aka Camuflage-Spb)

![]()

Восьмой, последний тип из первой очереди этих диодов - это низковольтный, до 30 В, детектор с повышенным прямым током, до 24 мА (до 500 мА в импульсе). Назначение - измерительные схемы, индикаторы уровня.

Похоже, этот ток дорого давался разработчикам. Есть данные на исполнение диодов в стеклянном корпусе, но общая картина совпадает, думаю. Так вот, процент выхода у ДГ-Ц8 самый низкий из всех - всего 3%! что приводило к очень высокой отпускной цене, в разы больше, чем у остальных ДГ-Ц.

![]()

Не очень понятная версия ДГ-Ц. Выглядит как вариант, ухудшенный по всем параметрам - максимальное обратное напряжение снижено до 30 В, ток нагрузки стандартный, 16 мА. Диод имеет относительно малый ток утечки, 0,1 мА, но он не единственный такой в семействе. Причём ток утечки задаётся не при максимальном напряжении (как обычно делается), а при 10 В.

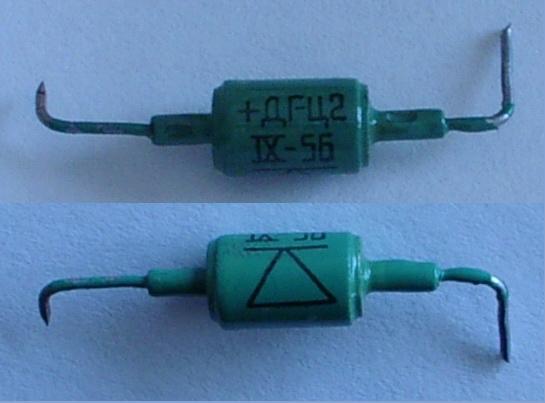

(фото с форума "Портативного ретрорадио")![]()

![]()

Опять же низковольтный вариант, до 30 В. Но зато у него наименьший из всех ДГ-Ц ток утечки, 60 мкА при 10 В!.

![]()

Вариант ДГ-Ц9 с повышенной утечкой (до 0,5 мА).

Назначение его описывают как "измерительные схемы, видеодетектор, АРУ, второй детектор". Весьма схоже с уже имеющимися типами. Тогда смысл?

Возможно - экономический. ДГ-Ц12 имел самый высокий процент выхода годных и самую низкую отпускную цену.

(фото с форума "Портативного ретрорадио")

(фото с Форума радиодеталей)![]()

![]()

Чуть улучшенный ДГ-Ц12, обратный ток уменьшен до 0,25 мА. Применение его предполагалось в измерительные схемы, дискриминаторах, каскадах АРУ.

(фото с форума Отечественная радиотехника XX века)

(фото с форума Отечественная радиотехника XX века)

(фото с Форума радиодеталей)![]()

![]()

Источники:

1. Кристаллические

выпрямители и усилители. Под редакцией проф.

С. Г. Калашникова. - "Советское Радио", 1954.

2. А. Д. Азатьян и С. А. Толкачева. Германиевые диоды ДГ-Ц. -

М.-Л. Государственное энергетическое издательство, 1955. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 235).

3. Соминский М.С. Полупроводники и их

применение. - М-Л.: Госэнергоиздат, 1955 (Массовая

радиобиблиотека. Вып. 236).

4. Б.А. Остроумов и В.Ю. Рогинский. Полупроводниковые приборы. - 60 лет радио.

Научно-технический сборник. Под редакцией А.Д. Фортушенко. - М.: Связьиздат, 1955.

5. А. Н. Пужай. Германиевые диоды. - "Автоматика и телемеханика", 1956,

Том XVII, выпуск 2.

6. Электровакуумные приборы (Справочник).

- М.-Л. Государственное энергетическое издательство, 1956.

7. А. М. Бройде. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым

приборам. - М.-Л. Государственное энергетическое издательство, 1957. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 269).

8. Терещук Р.М., Домбругов Р.М., Босый Н.Д. Справочник радиолюбителя. Под общ.

ред. В.В. Огиевского. - Киев.: Государственное издательство технической литературы УССР, 1957

9. Справочник радиолюбителя. Издание второе. Под общей редакцией А. А. Куликовского. - М.-Л.: Госэнергоиздат,

1958 (Массовая радиобиблиотека, вып. 286)

10. ЦНИИТМАШ. Справочные данные по электрооборудованию. Книга 95. Машгиз. Москва, 1960.

11. Справочник начинающего радиолюбителя. Под общ. ред. Р. М. Малинина - М.-Л.: Госэнергоиздат,

1961 (Массовая радиобиблиотека, вып. 400)

12. Р. М. Малинин. Полупроводниковые выпрямители. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963 (Массовая

радиобиблиотека, вып. 486)

13. В. Ю. Лавриненко. Справочник по полупроводниковым приборам.

Издание 3-е, перераб. и доп. "Техника", Киев - 1964.

14. А. Чечнев. По следу диодов Д1 и Д2, или... совершенно секретно. - "Радио", №2, 2020г.

![]()